-

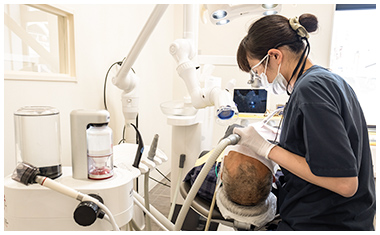

先端の

歯科治療を通じて

患者様の笑顔を

お守りします -

患者様

一人ひとりに

寄り添った

丁寧なおもてなしを -

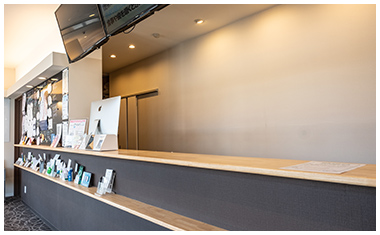

快適で過ごしやすい

リラックスできる

歯科医院として

NEWS

-

- 2024.04.01

【駐車場についてのお知らせ】

4月より、患者様の駐車スペースを3台分増設いたしました。

これまでの駐車場に加え計15台となります。

※当院の駐車スペース以外には停めないようお願い致します。

詳しくはこちら

-

- 2024.03.14

【4月の休診日】

土曜・日曜

29日(祝)

10日午前(午後2時より診療いたします)

-

- 2024.02.06

【3月の休診日】

土曜・日曜

20日(祝)

6日午前(午後2時より診療いたします)

-

- 2024.01.17

【2月の休診日】

土曜・日曜

12日、23日(祝)

7日午前(午後2時より診療いたします)

-

- 2024.01.12

【1月の休診日】

土曜・日曜

1日(月)〜3日(水)

8日(祝)

10日午前(午後2時より診療いたします)

INFORMATION

〒031-0034青森県八戸市鷹匠小路12-1

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 8:30~12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / |

| 14:00~17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | / | / | / |

【休診日】土曜、日曜、祝日

ゆりの木ボウルすぐ

ゆりの木ボウルすぐ

駐車場15台有

市バス 「六日町」

市バス 「六日町」

「長横町」「鍛冶町」

すぐ

CONCEPT

「自分らしく、自然な笑顔を。」

Be yourself and have a natural smile.

私たちが大切にしていることは、患者様が求めている「理想の自分」に、

どれだけ寄り添えるのかということです。

カフェのようにリラックスできる居心地の良い空間、ホワイトニングやマウスピース矯正等の先端技術と設備。

そして、トリートメントコーディネーター資格を持つ専任カウンセラーによる丁寧な説明など、

患者様が安心して治療に向き合える環境づくりを目指しています。

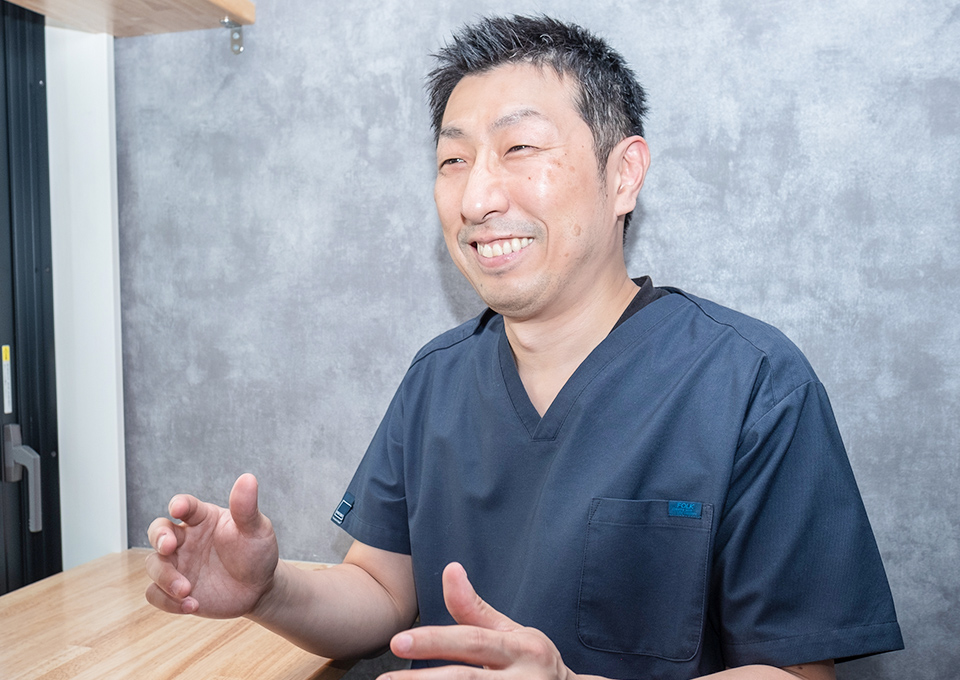

FEATURE

中里デンタルクリニックの特徴

日本補綴

歯科学会

専門医

HIGH QUALITY

豊富な経験と知識を持つ

院長によるハイクオリティな

補綴治療

当院の院長は、日本補綴歯科学会専門医の資格を保有しており、これまでに多くの補綴治療を手掛けて参りました。これまでの治療実績をもとに豊富な知識と経験で高いレベルの補綴治療をご提供いたしますのでお気軽にご相談ください。患者様のお口の状態に合わせた適切な素材、治療法を選択しご提案させていただきます。

専用

カウンセリング

ルーム

COUNSELING

トリートメントコーディネーターによる

専用個室での

丁寧なカウンセリング

当院では、TC(トリートメントコーディネーター)による、患者様一人ひとりに寄り添った丁寧なカウンセリングを行っております。専用のカウンセリングルームをご用意し、プライバシーに配慮した環境でカウンセリングいたしますのでご安心ください。治療に関して不安に感じられる患者様も多くいらっしゃいますので、アットホームな雰囲気を心がけております。

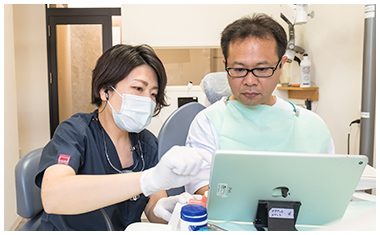

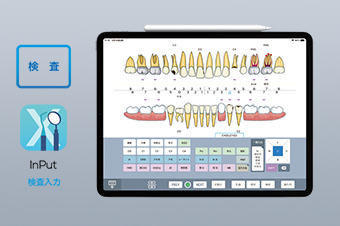

DENTAL XR

専用の説明ツールを用いた

分かりやすく丁寧な説明

今から受ける治療がどんなものなのか、お口の状態はどうなっているのか、理解できていない状態で治療を受けるのは不安かと思います。当院では、専用の説明ツール(Dental XR)を用いて、検査・治療内容について丁寧な説明を行っております。説明後には、説明に使用させていただいた資料をお渡ししております。

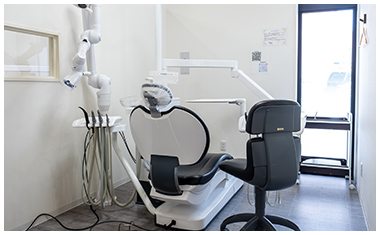

歯科用CT・

セファロ

マイクロ

スコープ

セレック

EQUIPMENT

各種先端設備を導入し

精度の高い治療をご提供

患者様のお口の状態や、歯科疾患の進行度を治療前に確認しておくことは、とても重要です。当院では、歯科用CT・セファロ、マイクロスコープ、セレックなどの先端設備を各種導入し、精密な検査を行っております。これらの設備から得られる口腔内のデータをもとに精度の高い治療をご提供いたします。

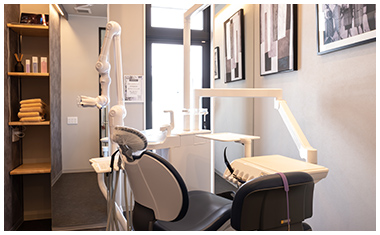

専用の

クリーニング

ルーム

本格的な

ボーテ式

クリーニング

より美しく、綺麗な口元を目指す

プロフェッショナルクリーニング

半個室

診療室

15台の

医院駐車場

クレジット

カード

保険診療対応

患者様一人ひとりを大切にした

通いやすい環境

TREATMENT

美しく輝く健康的な口元を

目指したい方へ

FOR A BEAUTIFUL MOUTH